與升高中或升大學有統一的考試、報名與分發機制不同,目前主流的研究所入學方式分為甄試與考試入學,另外也有與企業合作開辦的「產業碩士專班」;除了少部分聯盟學校(如清大、陽交大、政大、中央組成的台灣聯合大學系統)的部分系所會有聯合招生以外,這三種入學方式皆為各校獨立招生,想考幾間就必須報名幾間、繳幾次費,但也是絕大多數人進入研究所的管道。而其他獨招系所、在職專班因為各校差異較大,在此不列入討論範圍。

就是大家常說的推甄,大約在每年 9 月公告招生簡章,是最早開始、錄取人數最多的入學方式,主要透過備審資料與面試(部分系所僅有資料審查,或另有考試)決定是否錄取,但也因此會有篩血統、看在校成績的狀況出現,多數頂大會優先選擇四中、四中選擇前段私校的學生,對於讀私校或在校成績不好的人就較為不利,比較難往上跳到頂大。並且報名人數太多,無法讓所有考生都進行面試的關係,所以多數系所會先將一位考生的備審資料分送 3 ~ 5 位教授進行評分,並取平均成為該考生的備審資料分數(各校評分方式略有不同)。

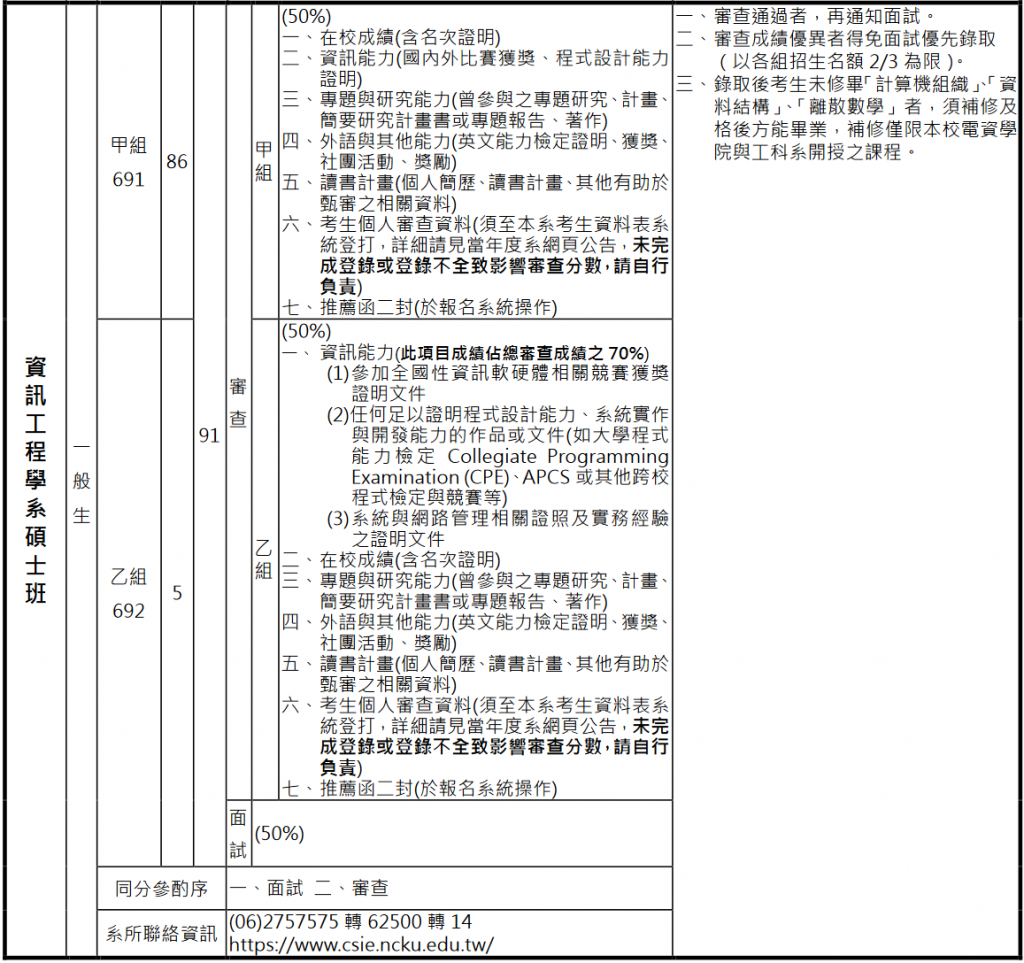

所有備審資料皆評分完畢後,將依照分數進行排序,決定可以進入面試的考生名單,多數為取招生名額 3 倍名次的考生進入面試;而許多系所也有所謂「逕予錄取」(逕取)的制度,讓備審資料評分特別高的考生,可以不用進行面試直接錄取。

圖:成大 115 學年度碩士班甄試招生簡章,資工系可以讓最多招生名額 2/3 的考生逕取。

甄試放榜之後,緊接著就是考試入學的報名,大約會在 11 月左右公布簡章,很直觀的說,就是以筆試成績定生死,與大學表現幾乎無關,也因為都考差不多的考科,只需要專注在某幾科上即可,甚至校內不同系所可以採用同一考科成績。對於非本科系、大學玩四年、讀私立大學的人來說,準備考試入學較為方便,通常到補習班認真蹲一年就能考上不錯的學校。

但這種情況在近幾年陸續轉變,因為有許多考試入學的學生,在考科外的資訊學科知識薄弱,對於目前研究主題越來越多樣化、複雜化,或是不屬於基礎學科的研究主題來說,考試入學的學生容易出現遇到瓶頸、進行不下去或符合不了期待的狀況(簡單說就是不好用)。

各校系所正陸續在考試入學中,加入「複試」環節,進行備審資料審查與面試,以便更好評估考生在其他資訊學科知識的理解度,或其他在考試中無法顯現的優缺點。相對的,推甄入學中篩血統、看在校成績的情況也會出現在考試入學中,讓推甄中較為弱勢的族群,在考試入學中除了考試成績夠高以外,還需要說服教授自己不是「只會考試的學生」,才會有較大的機會被錄取。

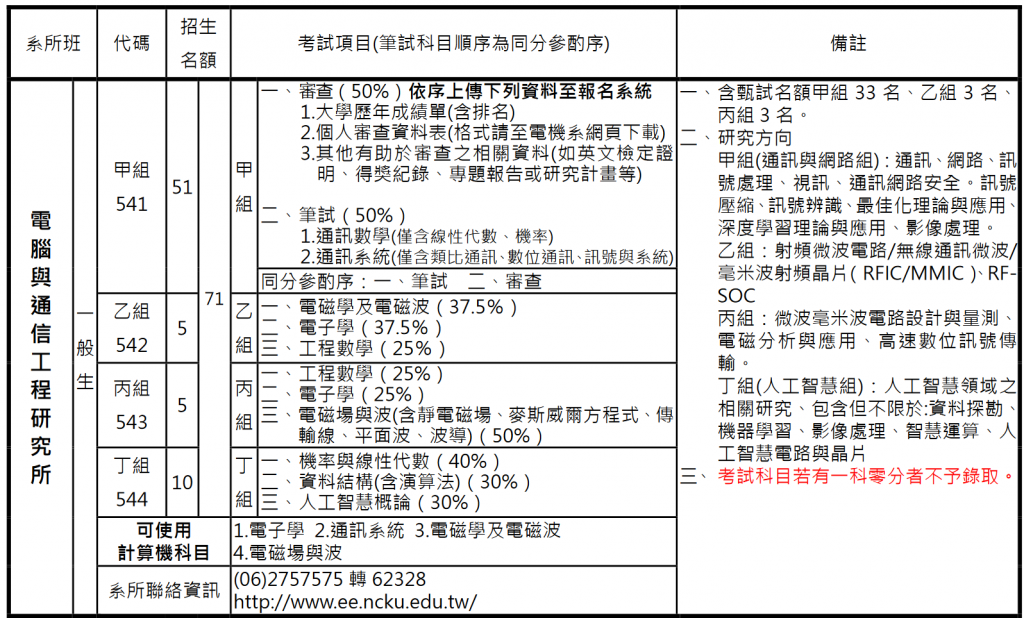

圖:成大 114 學年度碩士班招生簡章,可以看到電通所甲組的審查與筆試成績各佔 50%。

另外需要注意的是,如果推甄備取生遞補完還有缺額,或是錄取生在遞補期限後放棄,這些多出的名額就會回流到考試入學中,因此部分學校會在考試入學招生名額中註明「含甄試入學 XX 名」(如上圖);此時簡章上的招生名額是「所有人都放棄」(對學校來說是 Worse Case,對考試生來說是 Best Case)的情況下,考試入學所能錄取的最多人數。

但每年的回流數量並不相同,無法確切預估,所以在評估報考系所時,請務必把推甄招生名額扣除後,才是考試入學的招生名額,以免放榜時才發現錄取人數和簡章上數字不一樣。

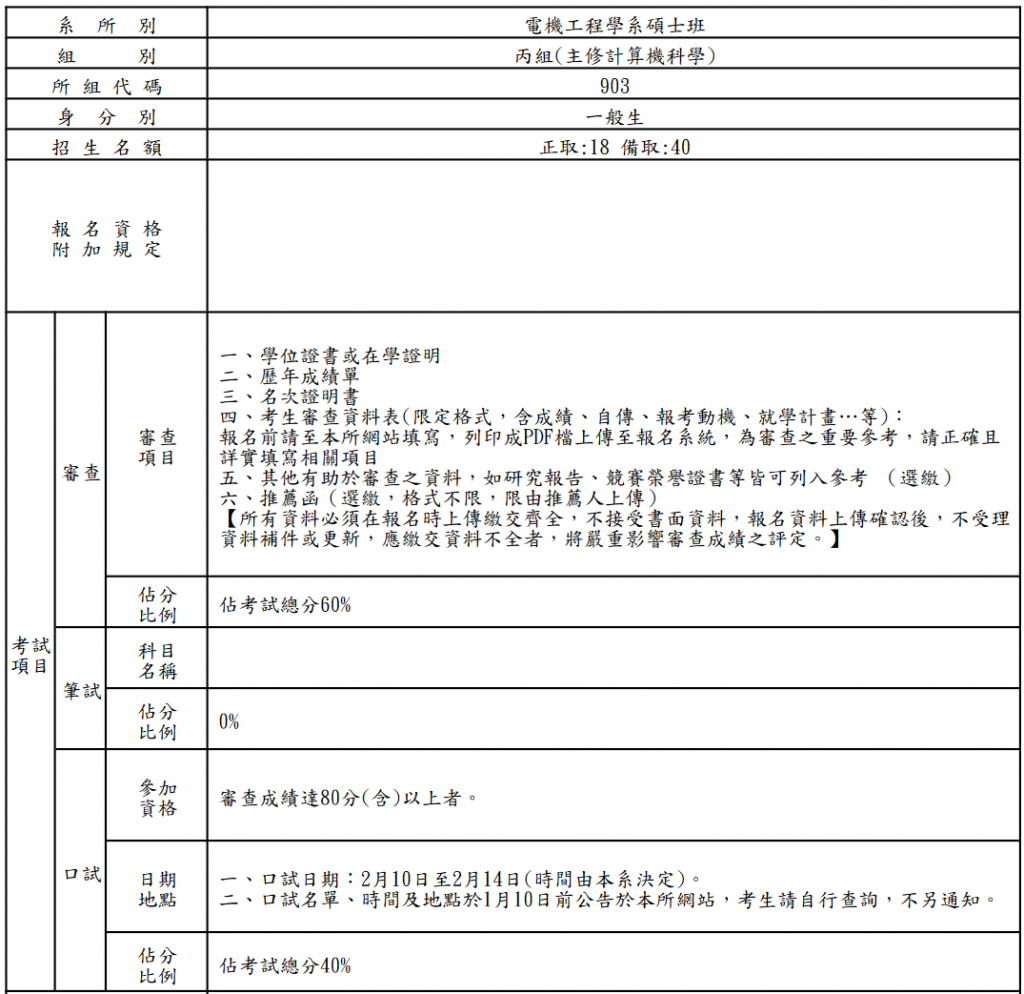

圖:台大 114 學年度碩士班招生簡章,電機系計算機組(資工組)只採計備審與面試分數,不進行筆試。

其實就是資工系的必修課大全套:

雖然洋洋灑灑看起來很多,不過在招生簡章上通常會被整合,以「計算機概論」「計算機數學」、「資料結構與演算法」等名稱出現,需要仔細閱讀簡章確認考試內容。

產業碩士專班依照教育部的介紹是:

教育部為促進學用合一,培育產業發展所需之高階人才,根據產業需求,由企業與學校合作提出開課計畫申請,經教育部審查通過後辦理產業碩士專班,增補企業所需之碩士級人才。

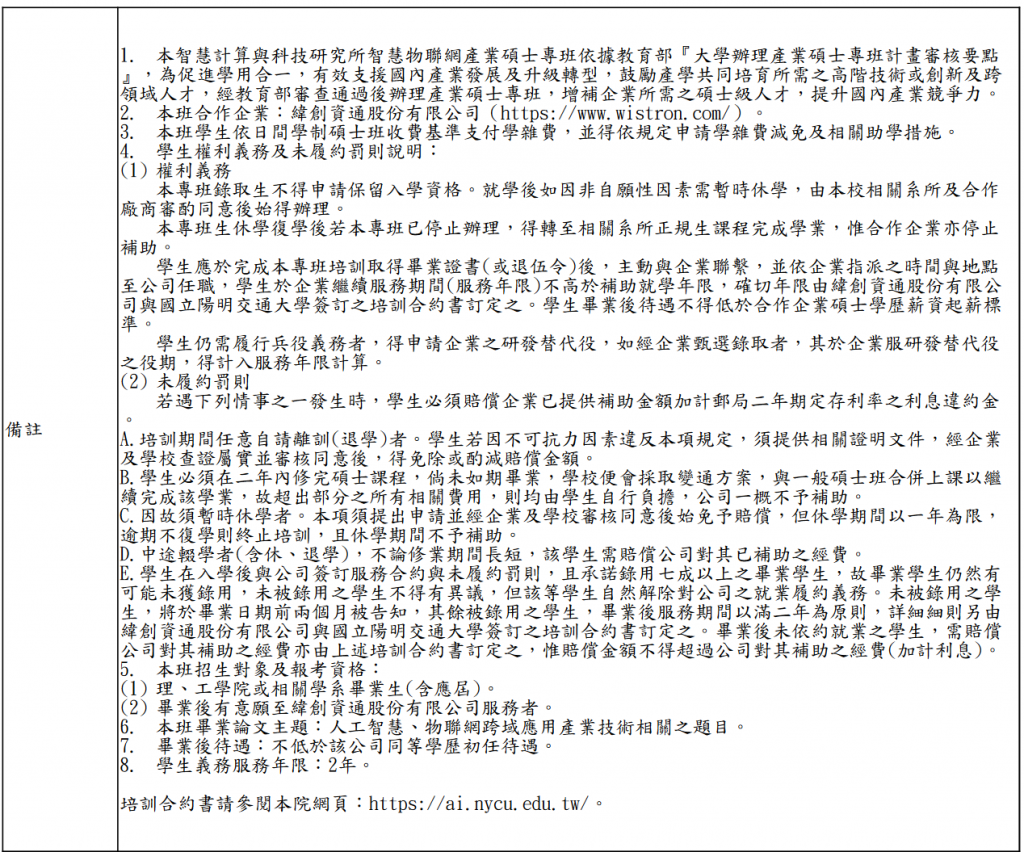

簡單說就是和民間企業簽約,把政府補助的學費(對沒錯,大學學費這麼便宜都是靠政府補助的)改為由企業出資,讓學生能繼續用跟一般生的學費讀碩士班,部分企業甚至會提供獎學金,而學分與課程等修業規定也都比照一般生。但缺點是學生也需要和企業簽約,包含研究主題需要符合企業要求、不能任意休退學、畢業後需要綁約到合作企業工作等義務,如果違反合約則需要賠償款項。

另外因為獨立於推甄與考試入學,導致入學門檻較低的關係,部分學校會在畢業證書寫明「產業碩士專班」,也會讓有些人比較不喜歡。

圖:陽交大 114 學年度碩士班招生簡章,智慧計算與科技研究所智慧物聯網產業碩士專班分則

多數會以一個考科 + 備審與面試的方式辦理,考科則依照各專班都不太一樣;也因為學生需要和企業簽約,所以備審與面試也會有企業代表參與進行評分,需要同時讓教授與企業代表認可才會錄取。

詳細開班資訊與考科可參考:教育部產業碩士專班計畫網站。

通常為最後一個招生項目,讓推甄與考試都失利的學生還有報考的機會,所以簡章可能會到 3、4 月才公告,5 - 6 月才進行報名、考試與放榜,而且各校時間落差較大,需要自行一一確認簡章。